Por Dr. Thomas P. Owens Jaén

Publicado originalmente en la Revista Lotería, No. 435, abril de 2001

Durante mis años de educación secundaria siempre soñé en dos opciones universitarias: Profesor Investigador en Educación Física o en Medicina. Aunque parecían áreas dispares, para mi no lo eran tanto pues ambos tenían fundamentos científicos, laboratorios y procesos de investigación centrados en la persona humana.

Al graduarme en 1955, con título de Bachiller en Ciencias y Letras tomé la decisión de visitar la Escuela de Medicina de la Universidad de Panamá, obtener los planes de estudio, los requisitos y hacer inspección ocular de sus predios. La primera sorpresa que recibí fue el hecho de que la carrera abarcaba ocho años universitarios y posteriormente dos años de internado, como mínimo, para poder practicar Medicina. Esto signiicaba que por cuatro años haría una Premedicina, obtendría un título, y luego iniciaría la verdadera carrera, si alcanzaba a obtener el cupo tras cumplir con los exámenes de admisión.

Me Impresionó bien el ambiente de la Escuela de Medicina y recibí la información de algunos que me dijeron era nuestra Escuela la cuna de la universidad de Panamá y varios de sus profesores, expatriados europeos, eran grandes maestros y eximios profesionales. Me indicaron también, que la Escuela era de tipo diurno, de tiempo completo y que requería dedicación exclusiva y mucho más.

Partí para California a iniciar mis estudios de Premedicina, donde recibimos los cursos de biología, química, física, historia, inglés, francés, y cultura general que nos prepararían para la carrera de medicina.

Durante mi estancia en Los Angeles tuve la oportunidad de conocer a un panameño egresado de la Escuela de Medicina de la Universidad de Panamá, quien lo que consiguió fue asustarme al decir que nuestra Escuela era muy difícil, que se trataba de fracasar a todos, que los profesores eran muy exigentes y que tratara de quedarme en California. Temeroso, pero convencido de que debía volver, terminé mis estudios y regresé a Panamá.

Mi primer contacto con los profesores fue una noche siniestra de fines de abril del año 1959 en el cuarto de disección de Anatomía, en el mismo recinto donde se guardaban los cadáveres en tinas con formalina a los cuales habríamos de exponemos en el mes de mayo si aprobábamos el examen oral esa noche.

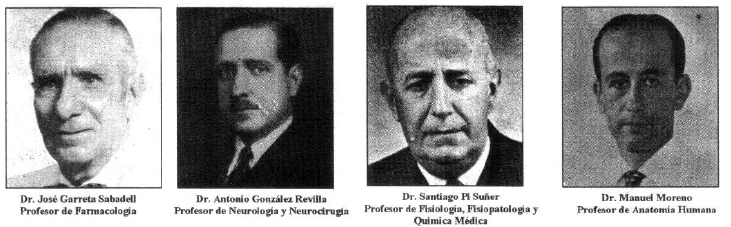

Allí estaba el Dr. Gustavo Méndez Pereira, profesor de Medicina Intema, hermano del creador y primer rector de la Universidad de Panamá; el Dr. Juan Miguel Herrera, profesor de Histología con su barba gris imponente, exalumno de Santiago Ramón y Cajal (Premio Nobel de Medicina en 1906 y máximo científico de la Historia de España) y el Dr. Antonio González Revilla, profesor de Neurocirugía y excelso hombre de ciencias panameño.

El ambiente claroscuro parecía un dibujo de Rembrandt, pero la situación macabra se asemejaba más bien a la obra tardía de Goya y Lucientes con sus figuras grotescas y lúgubres.

Cada uno nos dirigía sus preguntas al azar y sin ninguna ecuación fija. Todavía recuerdo… ¿cuál es y cómo se obtiene el valor de Pi? Localización y elevación del Aconcagua….. ¿Quién fue Locke? Hábleme sobre el Paraíso Perdido. Dígame el monólogo de Marco Antonio de la obra de Shakespeare

«Friends, Romans, Countrymen,

lend me your ears,

I come to bury Caesar …. Not to praise him

The evil that man does lives after them

The good if oft interred with their bones»

“¡Ya basta! ¡Reconocemos que se conoce la obra”, me interrumpió el Dr. González Revilla. Le di gracias a Dios que por mera casualidad me había interesado por Shakespeare y el valor de Pi. Mis compañeros tuvieron todos experiencias distintas en la entrevista y salíamos abrumados de interrogantes y asombrados por estos maestros, hombres universales quienes nos trataron con el mayor respeto y decoro. ¡Vislumbramos esa noche como sería nuestra carrera.

El primer dia de clase, a inicios de mayo, se presentó el nuevo profesor de Anatomía, el Profesor Antonio Pirro, quien llegaba por vez primera a Panamá como profesor contratado desde Italia. Con dificultad en el idioma, traía todo el bagaje intelectual europeo y múltiples innovaciones de la enseñanza y la cultura médica.

Nos introdujo en la educación según Piaget, con Bertalanffi y Miller en el método científico. A veces incomprendido, no fue sino mucho después de graduados que captamos mucha de su sabiduría. El Dr. Pirro pensaba que el domingo previo a los lunes de examen el alumno debía relajarse y descansar, de manera que nos obligaba a ir de paseo a la playa cada vez que se acercaba una prueba.

Nosotros no estábamos preparados para eso. En una ocasión partimos cinco compañeros en un auto pero nos quedamos disfrutando en una casa de ocasión por la Chorrera y después en una playa distinta; de los 22 alumnos de mi grupo solamente tres tenían auto. ¡Cuál fue su preocupación al día siguiente cuando observó a cinco estudiantes pálidos mientras que todos los otros tenían quemaduras solares.

Mucho de lo que nos enseñó no lo captamos de inmediato. No permitió que dijésemos «suerte». Esta era palabra prohibida en un científico. No quiso que hablásemos de «preocupación» por un examen, sino de «ocupación”. Nos enseñó el método descriptivo y a leer un texto con inteligencia mucho antes que esto fuera la norma.

Quienes tuvimos la dicha de continuar trabajando con él en Anatomía nos preguntábamos por su insistencia en la nomenclatura perfecta: nos hablaba de las partes de un órgano, de los accidentes y de los nombres comunes, propios y completos de formaciones anatómicas. Mucho después, advertimos como en la clínica diaria usábamos eso mismo que habíamos aprendido de él en Anatomía.

Así como nos decía 1-Artería (común), 2-Tiroidea (propio), 3-Supenor (Completo u Orgánico); lo traducimos en la clínica a trastornos como 1- Lupus, 2-Entematoso, 3-Sistémico.

Nos inició en el concepto de «extramuros», raro entonces. Impartió lecciones de Anatomía en el Mercado Público, en San Miguelito, en la fábrica de cemento y en otros.

Instituyó la modalidad del «coloquio» que para nosotros era un examen oral, pero para él «una conversación entre dos personas después de una disertación», tal como lo define la Real Academia.

Nos iniciamos en Anatomía con seminarios, talleres y reuniones con profesores invitados de clínica. Todas empresas novedosas para nosotros en ese entonces. No olvidamos sus charlas de Anatomía artística que nos impartió de noche como aspecto cultural de la medicina; sus charlas sobre Corregio todavía las recuerdo.

Totalmente distinto en todos los aspectos fue para nosotros el Maestro Juan Miguel Herrera. Exiliado después de la guerra española por ser republicano, para dicha de nosotros, al mismo tiempo que llegan a las Américas sus compañeros Tello y Costero. El Dr Herrera había sido asistente de Ramón y Cajal y trajo consigo una bandeja completa de placas microscópicas que había fijado el mismo Cajal. Nos las mostraba y colocaba en un microscopio, pero con la aseveración “Ay de quien las dañe pues quien lo hace tendrá que saber más Histología que Maximov” (Autor de un conocido texto de Histología).

Tenía la chispa del español de regiones de España donde el ingenio es agudo. Fumaba con una boquilla larga de oro macizo y lo hacía muy pausadamente mientras daba sus clases. Al observarnos de reojo nos dijo más de una vez “Todos los estudios en ratones indican que el fumar les produce cáncer del pulmón… de manera que les digo, no dejen que los ratones fumen”. Murió todavía joven y en su plenitud, del corazón, sin duda una muerte acelerada por el cigarrillo.

Nos hacía el maestro Herrera exámenes orales, en forma aislada y en grupo, durante sus clases. Le teníamos pánico a estas entrevistas. En una ocasión mostró una diapositiva de un corte del páncreas, muy difícil de distinguir, y un compañero que se sentó atrás dijo en voz baja: «parece una mazorca». El permaneció mudo por unos minutos y solicitó se levantara quien había dicho eso. Nadie se atrevió a emitir un vocablo, ni una sonrisa. Después de la clase le reclamamos a quien había osado decir eso y su respuesta fue «prefìero ser un cobarde en segundo año y no un valiente en primero».

Durante el mismo semestre nos llamaba, uno por uno a su oficina, para la prueba oral, cosa que producía en muchos vómitos, diarreas o palpitaciones. Un compañero nos dijo antes de su interrogatorio “Voy a estar bien preparado en la tiroides y paratiroides” – órganos del cuello. Al salir de la prueba le indagamos y se tocó el cuello. “¿Así que te fue muy bien?”. “Qué va, no hice más que sentarme, me vio el cuello y despaciosamente me indagó sobre la histología del testículo”. “Se dio cuenta de inmediato que los tenía en el cuello, del susto”.

Era experto en Patología y seguidor de Cajal en Neuroanatomía. Nunca necesitó una palabra apuntada para dar una clase sobre esas materias abstrusas. Creó la Escuela de Patología Panameña en el Hospital Santo Tomás y formó a los primeros patólogos nacionales – Briceño, Lombardo, Hermosilla. Sus conferencias clínico patológicas en el anfiteatro del Hospital Santo Tomás se hicieron famosas y todos se peleaban los puestos pues no solamente deseábamos escuchar lo elocuente sino su vasta erudición, su sarcasmo y su ingenio.

El Profesor Santiago Pi Suñer fue nuestro profesor de Bioquímica, de Fisiología y de Fisiopatología. Exilado España, como Herrera, era de una personalidad distinta y comportamiento reposado, como de un Lord inglés. Vestía inmaculadamente, dominaba sus materias ampliamente y podía escribir fórmulas, como el ciclo de Krebs, al derecho y al revés sin ninguna vacilación. Inspiraba cariño de parte de todos, pero también respeto.

Cuando había una reunión social ¡las esposas de otros profesores se levantaban para cederle su puesto! Le llamábamos Don Pi.

Hombre muy culto y hombre universal, durante casi todas las clases nos dedicaba unos minutos a temas de cultura o de historia. Usaba el primer nombre o apodo de quienes fueron sus amigos y más de una vez tuvimos que preguntarle de quién se trataba. Recuerdo en una ocasión que nos habló sobre tertulias de café al llegar’ Miguel –decía- “me opongo, de qué hablan?». Era Miguel de Unamuno.

Nos habló mucho de un amigo lIamado «Pepe» y sus ideas filosóficas. Era José Ortega y Gassett. No nos perdíamos una de sus clases, siempre estábamos atentos y era muy puntual. Un día se atrasó unos minutos a la clase de Bioquímica de las 7 de la mañana: “¡Perdonen, pero estaba en la radio; ayer le otorgaron el Premio Nobel de Medicina a mi querido alumno Severo”! ¡Era Severo Ochoa, investigador del DNA! Sus exámenes finales eran famosos. Tan prolongados que había que llevar algo de comer, varias plumas, cuadernillos y mucha paciencia.

Los temas eran pocos pero amplios, como “Sangre» o «Prótidos». Un compañero solamente escribió un cuadernillo y posteriormente nos dijo el maestro “!no podia pasar ya que escribió muy poco!”. Todavía recuerdo «no digan proteína sino prótidos. No digan colesterol sino colesterina”.

El Dr. José Garreta Siibadell, fue nuestro profesor de Farmacología. Otro exilado de España, jocoso, siempre festivo y complaciente y con el chiste a flor de labios. Siempre quería que las alumnas femeninas se sentasen en primera fila y esto lo decía con mucha gracia y con mucho respeto. Aprendimos mucho de la historia de la farmacia y de los medicamentos que fueron la base de lo nuevo en este campo. Los futuros jefes del departamento fueron sus alumnos queridos: el Dr. Mariano Lamela y el Dr. Ceferino Sánchez, quien posteriormente fue Rector de la Universidad de Panamá.

El Dr. Mariano Górriz, otro español insigne, fue nuestro profesor de Psicología y Psiquiatría. Él nos guió con mano cariñosa y firme por los senderos de Freíd, de Jung y de Adler y fue el maestro de los primeros psiquiatras formados en Panamá: Broce, Vásquez, Arroyo. Le dije en una ocasión que la Psiquiatría era una de las especialidades que consideraría seguir y cual fue mi sorpresa cuando en una visita a Chiriquí me trajo como presente un proyector individual de diapositivas.

El Dr. Gustavo Méndez Pereira fue nuestro profesor de Medicina Interna. Erudito por excelencia, estricto conocedor del idioma español y experto clínico y semiólogo, no solamente nos enseñó clínica médica sino cultura médica y el castellano como lengua nacional. Era graduado de educación de la Universidad de Columbia y de médico en Bruselas. Dominaba el inglés y el francés pero no permitía errores del castellano. Siempre vestía de blanco con corbata negra y su vida la dedico a enseñar a estudiantes de medicina, a médicos jóvenes y a médicos formados. Era experto en signos y en síndromes y en historia de la medicina. Le tuvimos mucho temor al Dr. Méndez Pereira porque se apersonaba en el momento más inoportuno a sala y nos ridiculizaba al frente de otros, incluso de los pacientes.

A veces los mismos pacientes se tornaban en nuestros aliados: nos avisaban cuando se acercaba «el fulo». El apodo del «Fulo Guerrero» apareció porque portaba un mechón blanco y en una oportunidad un paciente le preguntó “Doctor usted no es el fulo guerrero?» A lo cual respondió “No, no soy fulo ni guerrero”. Hacia una cuarteta excelente de internistas en el Santo Tomás, con Tomás Guardia, José María Núñez y Rolando Chanis, quienes nos enseñaron humanismo y trato bondadoso.

Durante las visitas a la cabecera del paciente se rodeaba de estudiantes internos, residentes y especialistas y sin ambages preguntaba y se burlaba de la falta de conocimientos y la debilidad del idioma pero siempre trataba de no menospreciar a sus estudiantes de Panamá: ¡nos ponía siempre de ejemplo!

Una mañana de visita en la sala 14, uno de los estudiantes más sobresalientes quiso presentar el caso de un paciente del cual sospechaba enfermedad de Paget ósea, en la que cual suele engrosarse el cráneo y le dijo al maestro Méndez Pereira «profesor, yo le pregunté al paciente si usaba sombrero y ahora no lo usa, de manera que se le ha engrosado el cráneo'». El paciente quedó asombrado, pero no así el Dr. Méndez Pereira, quien le hace una segunda pregunta “¿Y por qué no usa sombrero ahora?. A lo cual el paciente responde: “Doctor, porque me robaron ayer”. Un medio día llega raudo corno siempre a la sala y tal fue la angustia de una de las más excelentes estudiantes que se colocó el estetoscopio al revés, con ¡la campana en su pecho y los audífonos en las orejas del paciente! A pesar de la gran burla, terminó siendo la más apreciada alumna del Dr. Mendez. De mi se burló más de una vez. Pensé que me consideraba mediocre, pero pocos años después de graduarme me llegó un paciente a quien le había insistido «no deje que nadie lo examine si no es el Dr. Owens”.

Nos ofrecieron cariño e inspiraban respeto, pero era recíproco: el Dr. González Revilla nos traía el examen, se iba y uno de nosotros se los llevaba por la noche a su clínica. ¡Confianza total! Y nadie osaba copiarse.

El Dr. Rolando Chanis padre, fue nuestro profesor de Fisiopatología y Propedéutica. Profesor cultísimo, ameno, sumamente inteligente , a sus vastos conocimientos de medicina aunaba su preparación como patólogo forense. Nos trasmitía todo su saber y toda su experiencia como médico! En el área de estacionamiento de la Escuela de Medicina se nos acercaba y decía !aléjense de mi automóvil no vaya a ser que les comunique algunas de mis andanzas secretas!

El día de la crisis de los misiles con Cuba, en 1962, trajo a la clase un televisor pequeño para seguir paso a paso lo que acontecía. ¡Era algo más importante para todos que la lección del dia! Un día se nos acercó el Dr. Chanis en el Hospital Santo Tomás con un médico joven a su lado y nos lo presentó como un nuevo colega, residente de Medicina Interna, quien seria quizá su sucesor, pues era excelente profesional y debía llegar a ser profesor en nuestra Escuela. Era el Dr. Aníbal Tejada, futuro profesor de Neuroanatomía y Propedéutica y una de las luminarias y pilares de la Facultad, hasta el día de su muerte prematura.

Tuvimos la dicha de tener como profesores de cirugía a los doctores Jaime De La Guardia y Bernardino González Ruiz, provenientes de dos escuelas distintas, la norteamericana con De La Guardia y la europea con González Ruiz. Excelentes profesores, queridísimos maestros, quienes nos legaron la importancia de la ética, moral y respeto por los demás, al mismo tiempo que sus conocimientos y pericias en el arte quirúrgico. El Dr. De La Guardia había fundado la Clínica San Femando y posteriormente llegó a ser Rector de la Universidad de Panamá. Nos decía “examinen al paciente y busquen hernia epigástrica”. ¡Cómo nos sirvió esta advertencia!.

El Dr. Bernardino, como le llamamos siempre, para diferenciarlo de sus hermanos médicos Sergio y Manuel, llegó a ocupar la Presidencia de la República del 17 al 24 de marzo de 1963 e inició la Cirugía Vascular periférica en el Hospital Santo Tomás.

No olvidamos a la Dr. Enid de Rodaniche, quizás la primera mujer en Panamá en obtener un doctorado, PhD, en microbiología en los Estados Unidos. Mujer altamente capacitada. Modesta y extremadamente sencilla en su comportamiento. Nunca afloró en sus labios una queja ni un gesto de desagrado. Tampoco nunca nos dijo que ella poseía el único cultivo de Toxoplasma gondii en América.

En Ginecoobstetricia tuvimos de profesor al Dr. Armando Lavergne, quien ocupó el cargo después de la muerte del Dr. Conte Mendoza. El Dr Lavergne fue más bien un amigo de todos nosotros. Nos trajo como tutor al Dr. Sardiñas, experimentado y diestro profesional cubano exiliado del régimen de la isla caribeña. Nos enseñó muchísimo y también se comportó como amigo. Recuerdo sus dichos como ¡la mujer que no pare hijos pare fibromas!. Creó la microcesárea. En la maternidad nos comportábamos como médicos y así se nos trató, hasta un día en que me encontraba a la cabecera de una paciente y súbitamente empezó la labor. Lo primero que pensé fue llamar a un médico ¡con urgencia’ Esto fue causa de burlas por un largo tiempo, pero nos fue madurando y después, durante el internado, ya practicábamos cesáreas y muchos otros procedimientos con soltura.

Vivimos cuatro años en la Escuela de Medicina. De día, en clases. De noche, estudiando. Realmente la palabra correcta era vivíamos en la Escuela. Algunas veces no íbamos a casa, sino cada tres días, particularmente antes de una prueba difícil y ¡todas eran difíciles! Recuerdo una noche en que el padre de un compañero llegó en busca del hijo, estudiante graduando, quien tenía dos días de no llegar a casa. El mismo estudiaba día y noche, sábado y domingo.

Un día el señor Decano se encontró al estudiante en el pasillo, dormitando y éste le dijo “Profesor, ya me faltan meses para graduarme”, a lo cual respondió el Dr. González Revilla ¡”no olvide el dicho: a la puerta del horno se quema el pan”!

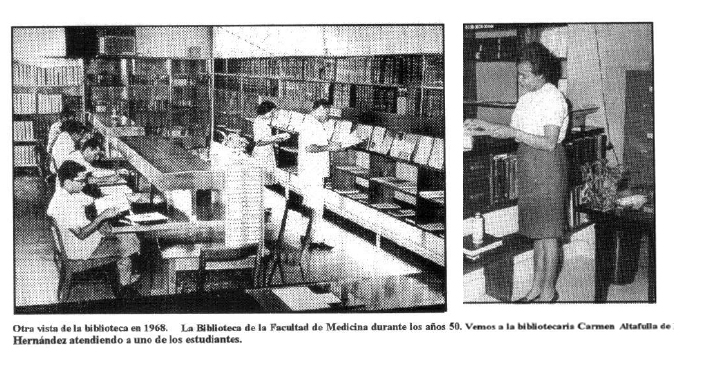

Las jornadas eran extenuantes. Una madrugada hubo una gran inundación – bajo la biblioteca pasaba una quebrada – se inundó el sótano que era sitio de estudio predilecto. Un compañero despertó cuando el agua le llegaba al cuello y pensó sufría una alucinación, pues pasó frente a él un zapato flotante. El decano llegó a las dos de la madrugada a dirigir la evacuación. Podíamos contar con él a cualquier hora. En ocasiones, en la madrugada, nos trasladábamos a Don Samy a tomar un a café y un sandwich para regresar a la brega. En una de estas salidas se nos adelantó un coronel de la policía, quien después, en el régimen militar fue muy importante, y nosotros le reclamamos que estábamos delante de él en la fila.

Al tornarse altanero, un compañero le propinó un golpe que le dejó tendido, cuan largo era, en el suelo. ¡Quedamos todos en la Corregiduría! Pero allá llegó el decano y les persuadió a que nos dejaran en libertad. Posteriormente, ¡el trompadachín terminó como eminente neurocirujano, especializado en la Clínica Mayo!… En más de una oportunidad, para celebrar el último día de exámenes o un cumpleaños nos trasladábamos a algún centro nocturno o a una casa de ocasión, recogíamos los centavos que cada uno tenia y celebrábamos.

Una madrugada disfrutamos a las 3 de la madrugada, vestidos de blanco, o mejor semi vestidos, con un pastel con velitas, cantamos feliz cumpleaños, en compañía de un grupo de soldados norteamericanos ebrios y las «damas» del lugar. Pero a la mañana siguiente, a las 7 a.m. en punto, era sábado, asistimos a la clase de Psiquiatría con anteojos oscuros, pero con la satisfacción del deber cumplido.

La Escuela de Medicina nos hizo médicos, pero como insistió Gregorio Marañón y Laín Entralgo, nos hizo hombres cabales. El maestro Pi Suñer insistió siempre que el médico «debe tener estilo». Nos tomó mucho tiempo reconocer lo que significaba estilo. Otro que nos ofreció un ejemplo de «estilo» fue el maestro profesor de Cardiología, Dr. Mario Rognoni. Tan sencillo, que no parecía médico, pero ¡qué sabiduría y qué magnanimidad! Recuerdo su primera clase… Llegó aceleradamente y sin presentación alguna dice: «Estenosis Mitra!»,,, y al dar finalizados los sesenta minutos partió súbitamente, como había venido. Era de muy pocas palabras, pero ¡qué bondad! En su escritorio tenía escondido un cartucho lleno de monedas. Al despedir a cada paciente le preguntaba si necesitaba «para la chiva» y metía la mano en la bolsa y, sigilosamente, casi con temor, le daba una de sus monedas al necesitado, sin emitir un vocablo y sin esperar retribución alguna.

La cultura universitaria inculcada por nuestros profesores nos ayudó a muchos en nuestra carrera y vida profesional y social. Algunos compañeros se reunían una noche por semana a escuchar y discutir música clásica, otros se acercaron a estudiar, de noche otras carreras como Filosofía, Psicología, Educación, Derecho; otros no nos perdíamos los» Viernes Culturales».

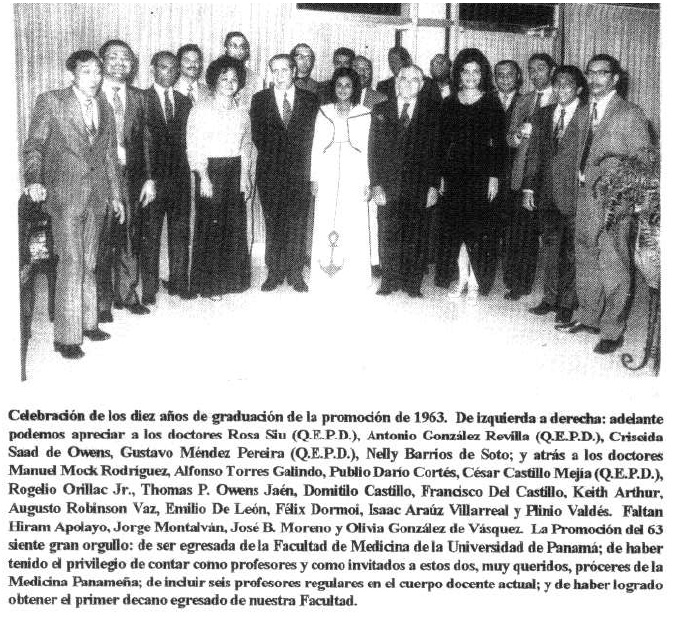

Muchos nos mantuvimos estrechamente vinculados a la Escuela de Medicina. De mi grupo de graduación, que fuimos 21, seis somos todavía profesores regulares de la Universidad de Panamá. Tratamos, con dificultad, de mantener vivo el fuego de nuestros maestros para quienes la Escuela de Medicina de la Universidad de Panamá fue el crisol del intelecto y la cuna de una era para la salud de Panamá.